Gastbeitrag von Prof. Dr. Tobias Gostomzyk und Victor Meckenstock

Einige Medien haben im Koalitionsvertrag ein angeblich geplantes “Lügen-Verbot” entdeckt und befürchten das Ende der Meinungsfreiheit. Was an den Befürchtungen rechtlich dran ist, zeigen Tobias Gostomzyk und Victor Meckenstock.

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags empfahl der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, jeden Satz genau zu lesen. Schließlich habe man um jeden Satz und jedes Komma gerungen. Viele haben sich das nicht zweimal sagen lassen – darunter auch namhafte Medien. Anders ist die aktuelle Debatte um ein „Lügen-Verbot“ kaum nachzuvollziehen, das – etwas versteckt – im Koalitionsvertrag stehen soll. Zunächst aber zum Originaltext. Wörtlich heißt es dort auf Seite 123: „Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt.“ Und im gesamten Kontext:

“Gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können.”

Es folgen Ausführungen zur Regulierung sozialer Netzwerke, namentlich den Digital Services Act.

Einige Medien empörten sich aufgrund der zitierten Passage. Sie sprechen davon, dass nun ein „Lügen-Verbot“ drohe oder befürchten ein „Wahrheitsministerium„. Alles zum Nachteil freier Rede. Was ist an den Befürchtungen dran? Zwei Lesarten der Passage des Koalitionsvertrags sind unterscheidbar: Eine isolierte Betrachtung des Satzes und eine im Kontext.

Lügen fallen nicht unter die Meinungsfreiheit

Isoliert betrachtet ist die Aussage, dass die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt seien, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zutreffend. Unwahre Tatsachenbehauptungen sind – anders als wahre – von der Meinungsfreiheit grundrechtlich nicht geschützt, wenn sie verbreitet werden, obwohl sie erwiesenermaßen oder bewusst unwahr sind. Der Grund: „Was dagegen nicht zur verfassungsmäßig vorausgesetzten Meinungsbildung beitragen kann, ist nicht geschützt, insbesondere die erwiesen oder bewusst unwahre Tatsachenbehauptung“ (BVerfG, Urt. v. 22.06.1982, 1 BvR 1376/79, Rn. 24). Unrichtige Information soll also mangels Beitrag zur freien Meinungsbildung zunächst kein schützenswertes Gut sein.

Dagegen nehmen wahre Tatsachenbehauptungen grundsätzlich am Schutz der Meinungsfreiheit teil, weil sie eine Basis für den freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildungsprozess schaffen. Genauer: Meinungen beziehen sich oftmals auf Tatsachen. Tatsachen sollen Meinungen etwa untermauern oder erschüttern. Genauer gesagt: Meinungen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG sind auch „Tatsachenbehauptungen, jedenfalls wenn sie Voraussetzungen für die Bildung von Meinungen sind“ (BVerfGE 94, 1, 7; 61, 1, 8 f.). Das umfasst auch unwahre Tatsachen, sofern sie nicht bewusst und erwiesen unwahr sind. Schließlich soll der Meinungsbildungsprozess nicht von vornherein risikobelastet werden, wenn man seine Meinung durch Tatsachen stützen will. Die Grenzen bilden allein bewusst und erwiesen unwahre Tatsachenbehauptungen. Sprich: Lügen.

Lügen ist nicht pauschal unzulässig

Doch auch Lügen sind nicht per se rechtswidrig. Wenn unwahre Äußerungen nicht unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen, sind sie eben zunächst allein weniger geschützt, die allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 erfasst das „Lügen“ allemal.

Es kommt also auf ihr einfach-gesetzliches Verbot an, vor allem durch das Strafrecht. Hier lässt sich aber bekanntermaßen kein pauschales Lügen-Verbot finden. Allein vereinzelte Delikte existieren, die das vorsätzliche Verbreiten von Unwahrheiten sanktionieren. Ohne hier in die Breite und Tiefe gehen zu wollen: Etwa sind Verleumdungen und üble Nachrede strafbar (§§ 187, 188 Strafgesetzbuch (StGB). Voraussetzung ist, dass Falschinformationen das Ansehen konkreter Personen beeinträchtigen. Oder es steht beispielsweise unter Strafe, wenn der öffentliche Frieden durch das Vortäuschen einer vermeintlichen Straftat gestört wird. Voraussetzung ist also die konkrete Verletzung eines geschützten Rechtsguts. Lügen, die „legal, but harmful“ sind, weil sie kein konkretes Rechtsgut verletzen, werden dagegen nicht erfasst. Als Sonderfall ist etwa die Holocaustleugnung zu erwähnen (§ 130 Abs. 3 StGB). „Lügen“ können zudem Gegenstand von zivilrechtlichen Unterlassungsansprüchen – gestützt auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) – werden.

Meinungen sind nie Lügen

Weiter ist die Abgrenzung von Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen im Einzelfall vorzunehmen. Das ist keineswegs so trivial, wie es auf den ersten Blick aussehen könnte. Selbst eine scheinbar unwahre Tatsachenbehauptung kann im Zweifel als Meinung zu bewerten sein, wenn sie als plakative Schlussfolgerung zu verstehen sein könnte. Exemplarisch sei auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Post von Julian Reichelt hingewiesen (BVerfG, Beschl. v. 11.04.2024. Az. 1 BvR 2290/23). Handelt es sich beim Satz, „Deutschland zahlte in den letzten zwei Jahren 370 MILLIONEN EURO (!!!) Entwicklungshilfe an die TALIBAN (!!!!!!)“ um eine Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung? Für sich betrachtet wäre die Aussage dem Beweis zugänglich, durch den weiteren Kontext soll er allerdings – so das Karlsruher Gericht – als zugespitzte Kritik staatlichen Handelns eine Meinungsäußerung sein.

Weiter können etwa Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen vermengt sein; etwa bei Meinungsäußerungen mit einem Tatsachenkern. Wenn keine Trennung zwischen ihnen möglich ist, ist im Zweifelsfall wieder von einer Meinungsäußerung auszugehen. Eine Äußerung, die also sowohl Elemente der Meinung als auch der Tatsache enthält, kann im Schwerpunkt als Meinung zu qualifizieren sein, wäre dann aber im rechtlichen Sinne keine Lüge.

Weitere Beispiele ließen sich nennen. Deutlich wird allerdings bereits: Sollte der Koalitionsvertrag ein pauschales Lügen-Verbot vorsehen, wofür fast nichts spricht, wäre es auch rechtlich schwer begründbar. Es gibt keine pauschalen Verpflichtungen – selbst wenn bisweilen wünschenswert – zu einer sachlichen, gut begründeten Rede. Die Möglichkeiten, rechtlich für Wahrheitstreue zu sorgen, sind deshalb nolens volens begrenzt.

Kontext der Passage zeigt, worum es geht

Auch im weiteren Kontext betrachtet, wird im Koalitionsvertrag kein allgemeines „Lügen-Verbot“ postuliert. Vielmehr heißt es, dass die „staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können“ soll.

Der Bezug zur Meinungsfreiheit wird betont. Sie lässt – wie schlaglichtartig aufgezeigt – im weiteren Sinne kein allgemeines Verbot von unwahren Tatsachenbehauptungen zu. Auch wenn diese bewusst und erwiesen unwahr sind, bedarf es einer einfach-gesetzlichen Grundlage, um „Lügen“ zu verbieten. Ein „Lügen-Verbot“ jedenfalls als Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit bedarf im Gegenzug des Schutzes anderer, bestimmter Rechtsgüter. Folgerichtig wird im Koalitionsvertrag darauf verwiesen, dass es „klarer gesetzlicher Vorgaben“ für das Verbot von Desinformation bedarf. Sie wiederum werden im Koalitionsvertrag aber nur rudimentär vorgezeichnet, etwa den Verlust des passiven Wahlrechts bei mehrfach begangener Volksverhetzung. Zudem könnte ein „erweiterter Schutz“ für Kommunalpolitiker sowie „für das Allgemeinwohl Tätige“ zu Änderungen bei Äußerungsdelikten führen. Eine Flut neu geplanter Äußerungsdelikte oder Strafschärfungen lässt sich dem Koalitionsvertrag bei aller Sympathie für die Meinungsfreiheit nicht entnehmen.

Es bleibt also abzuwarten, ob und – wenn ja –was gesetzgeberisch geplant ist. Hieran sollte sich die vorgetragene Kritik orientieren, wenn es denn tatsächlich hierfür einen Grund gegeben sollte. Auch ginge es um die Prüfung nicht durch den Staat selbst, sondern eine „staatsferne Medienaufsicht“ vergleichbar den Landesmedienanstalten oder dem Presserat. Dies soll überdies Freiheitsgrade öffentlicher Kommunikation sicherstellen, die grundsätzlich der Gesellschaft zuzuordnen – und vor unverhältnismäßiger staatlicher Intervention zu schützen ist. Wer genau zuständig sein soll, wird allerdings nicht konkretisiert.

Der DSA als Hebel?

Außerdem heißt es im Koalitionsvertrag, dass systematisch eingesetzte manipulative Verbreitungstechniken, wie Bots und Fake-Accounts, verboten werden müssen. Union und SPD wollen durchsetzen, dass Online-Plattformen ihren Pflichten hinsichtlich Transparenz und Mitwirkung gegenüber der Aufsicht nachkommen. Zudem soll eine verschärfte Haftung für Inhalte geprüft werden. Der Digital Services Act (DSA) müsse konsequent umgesetzt werden und Verstöße Konsequenzen haben.

Ein vermeintliches „Lügen-Verbot“ dürfte sich demnach vor allem auf online verbreitete Desinformation beziehen. Hier existieren bereits rechtliche Regeln, die ergänzt bzw. auf den Prüfstand gestellt werden sollen. „Manipulative Verbreitungstechniken“ sollen untersagt werden. Speziell für Bots bestand bislang etwa eine Kennzeichnungspflicht. Weitere Rechtswerke wie die Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung befassen sich aber bereits mit „manipulativen Verbreitungstechniken“. Dies wäre also als Regulierungsansatz nicht neu. Wieder bleibt abzuwarten, was wo tatsächlich geändert werden soll.

Der Digital Services Act erfasst aber bereits Desinformation bzw. Lügen. Das gilt allerdings nur insoweit, wie sie einen „illegalen Inhalt“ darstellen; also konkret gesetzlich verboten sind. Für die Anwendung in Deutschland ist deshalb jedenfalls auch auf das oben Gesagte zu verweisen. Manipulative Verbreitungstechniken von Desinformation, ließen sich ferner schon jetzt vom DSA erfassen, wenn sie einen systemischen Charakter erkennen lassen. Denn der DSA erfasst in Art. 43 Abs. 1 Buchst. c nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte als systemisches Risiko und verpflichtet zu entsprechenden Risikominderungsmaßnahmen. Kommen die sehr großen Online-Plattformen dem nicht nach, drohen Sanktionen, die empfindlich sein können. Soll der DSA auch vereinzelt verbreitete, nicht systematisch angelegte „Lügen“ erfassen, müsste hingegen ein entsprechender Straftatbestand erst noch geschaffen werden.

Fazit

Ein allgemeines Lügenverbot lässt sich der genannten Passage des Koalitionsvertrags kaum entnehmen. Auch wäre es rechtlich nicht durchsetzbar, auch nicht bei der Regulierung sozialer Netzwerke. Deswegen ist Resilienz gegen Desinformation weitaus komplexer, worauf der Koalitionsvertrag im Übrigen an anderen Stellen mit Stichworten wie Stärkung von Digitalkompetenz und Ausbau von Forschung eingeht.

Prof. Dr. Tobias Gostomzyk ist Inhaber des Lehrstuhls für Medienrecht am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. die digitale Fortschreibung des Medienrechts, die Regulierung von Plattformen und Intermediären sowie normative Standards der Netzkommunikation.

_

Victor Meckenstock ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienrecht am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Er forscht u.a. zu den rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit Desinformation im Rahmen des BMBF geförderten Forschungsprojekts “NoFake”.

Links zum Thema=

„Zugriffe auf die Meinungsfreiheit erleben Konjunktur“

Verletzt ein „Lügenverbot“ die Meinungsfreiheit?

Alle Macht nach Bonn?

Rap mit AfD-Fahne wird doppelt teuer

76 Prozent der Deutschen glauben nicht mehr an Meinungsfreiheit

29. April 2025 um 10:45 Uhr von Alexander Wallasch (Kommentare: 11)

Durchgang der Merkel-Regierung; die Demokratie hatte bereits Schlagseite, als die etablierten Parteien alles in die Waagschale warfen, um die AfD, die seit 2017 im Bundestag saß, als Mitbewerber auszuschalten.

Beispielhaft titelte der „Focus“ 2019:

„Angst vor Tabus: Viele Deutsche trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen“.

Untermauert wurde die Aussage damals zum einen durch die Shell-Jugendstudie und zum anderen durch eine ARD-Umfrage. Erstere hatte unter anderem ermittelt, dass 68 Prozent der Befragten zwischen 12 und 25 Jahren folgender Aussage zustimmten:

„In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden.“

Die Öffentlich-Rechtlichen hatten 2019 bei Infratest Dimap eine Befragung beauftragt, die unter anderem ergab, dass 64 Prozent der Brandenburger und 69 Prozent der Sachsen die Aussage bejahten: „Bei bestimmten Themen wird man heute ausgegrenzt, wenn man seine Meinung sagt.“

Mit Allensbach kam damals ein weiteres Institut zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Deutschen glaubt, sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zu allem frei äußern zu können.

Sechs Jahre später untersucht der INSA-Meinungstrend erneut, wie es um die Wahrnehmung der freien Meinungsäußerung bestellt ist:

Wenn man davon ausgeht, dass die freie Meinungsäußerung ein Gradmesser für eine funktionierende Demokratie ist, sind die neuesten Ergebnisse von INSA alarmierend. Die Bundesregierung selbst betonte anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes:

„Ohne freie Meinungsäußerung und ohne freie Berichterstattung durch die Presse ist Demokratie nicht vorstellbar.“

INSA Meinungstrend fragte:

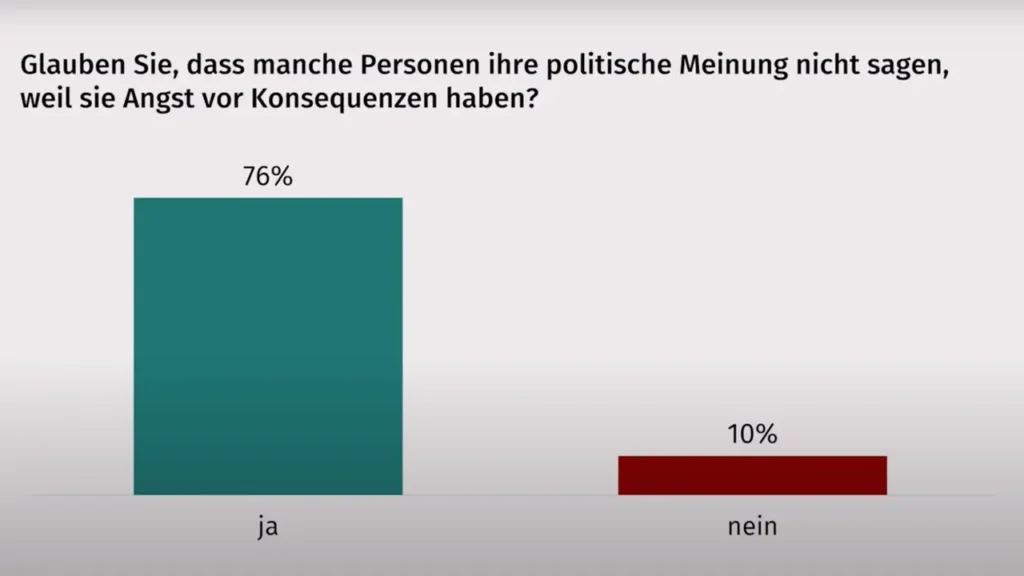

„Glauben Sie, dass manche Personen ihre politische Meinung nicht äußern, weil sie Angst vor Konsequenzen haben?“

Mit Blick auf den Zustand unserer Demokratie sind die Antworten erschreckend: 76 Prozent der Befragten bejahten diese Aussage, während nur zehn Prozent der Meinung waren, dass dies nicht der Fall sei.

Ebenso bedenklich: Auch die persönliche Betroffenheit wurde abgefragt. Hier gab jeder Dritte an, schon einmal seine politische Meinung nicht geäußert zu haben, weil er Angst vor Konsequenzen hatte. Dabei muss berücksichtigt werden, dass viele Menschen grundsätzlich kein Bedürfnis haben, eine politische Meinung öffentlich zu äußern, oder gar keine gebildet haben – dieses Drittel wiegt daher besonders schwer.

INSA untersuchte auch die unterschiedlichen Altersgruppen. Dabei zeigt sich, dass die Angst mit zunehmendem Alter kontinuierlich abnimmt. Die 30- bis 39-Jährigen haben mit 45 Prozent der Befragten am häufigsten Angst, offen ihre Meinung zu sagen. Sie haben noch viele Arbeitsjahre vor sich und in der Regel mehr zu verlieren als die 60- bis 69-Jährigen, bei denen noch 27 Prozent Angst haben, sich politisch zu äußern.

Zuletzt fragte INSA nach der Parteianhängerschaft. Wenig überraschend sind es die AfD-Anhänger, die mit 46 Prozent am meisten Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Am sorglosesten sind die Anhänger der Grünen mit 25 Prozent. Man kann also vermuten, dass diejenigen, die anderen am häufigsten einen Maulkorb verpassen wollen, selbst am wenigsten Sorge haben, einen verpasst zu bekommen.